Tercer Milenio

En colaboración con ITA

Tras la pista de la jota aragonesa en la historia del ballet: de París a San Petersburgo

Un patrimonio coreográfico olvidado vinculado a lo aragonés asoma en programas, litografías, figurines, piezas, óperas y ballets enteros.

Curiosamente, el encuentro de Gonzalo Preciado Azanza con la jota no tuvo lugar en su Zaragoza natal sino en Londres. Cuando era un joven alumno de la English National Ballet School, "una profesora inglesa nos enseñó a ‘bailar la jota aragonesa’, pero lo interesante es cómo lo hizo". Nada que ver con los pasos de jota que conocemos, "nos explicaba que aquel era el baile de los españoles, que van dando saltos mientras bajan de las montañas, como si los aragoneses estuviésemos todo el día dando saltos". No le dio importancia, pero "en el fondo me marcó".

Unos años después, como profesional del Ballet Nacional de Letonia, de nuevo se sorprendió, "me di cuenta que en la formación de los bailarines de Riga también estaba la jota, la jota aragonesa, específicamente. Esto me dio mucho que pensar" y empezó a preguntarse cómo nos ven desde otros países y por qué ha influido así esta danza, "hasta ser parte de la formación de todos estos bailarines".

¿Qué les da la jota? "Siempre he pensado que lo que diferencia a la jota aragonesa de las demás jotas que se bailan en el resto de España es la rasmia, esa energía, ese tesón que tanto nos caracteriza a los aragoneses y que fuera han sabido apreciar. Te da un ímpetu en el escenario, una manera de entrar a bailar, que otras danzas no te dan, otras danzas te pueden dar elegancia o aplomo sobre el escenario, pero lo que le da la jota al bailarín clásico es la energía para poder realmente llegar hasta el corazón del público".

Un bailarín que investiga, un investigador que baila

Hoy, convertido en un bailarín que investiga, en un investigador que baila, Gonzalo Preciado sigue la pista de la influencia de la jota aragonesa en la historia del ballet. No deja de asombrarle la cantidad de patrimonio coreográfico olvidado vinculado a lo aragonés que asoma en programas, litografías, figurines, piezas, óperas y ballets enteros representados en escenarios de medio mundo, desde el romanticismo hasta nuestros días.

Lleva varios años tirando de muchos hilos para tratar de descubrir la percepción foránea de la jota aragonesa y el papel fundamental que ha desempeñado en la historia del ballet, el tema de su tesis doctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, donde Preciado es contratado predoctoral, financiado por el Gobierno de Aragón.

Todo empezó por casualidad, cuando la pandemia nos encerró a todos en casa. En el caso del bailarín zaragozano, en Riga. "El abuelo de mi mujer era escritor y había recopilado una serie de revistas de los años veinte y de los años treinta, que reflejaban muy bien el panorama artístico cultural de Letonia". Y en uno de aquellos días de confinamiento, hojeando una de esas revistas, sus ojos se abrieron de par en par al encontrar un artículo sobre un ballet que se llamaba ‘Jota aragonesa’ y que se había representado allí. ¿En Letonia? "Me chocó muchísimo, fue el punto de inicio", recuerda.

El gusanillo de querer saber más le había picado y "empecé a indagar en los archivos de Riga", donde encontró los figurines de este ballet, así como una reveladora colección de fotografías en el Museo de la Literatura y la Música. Llama la atención que la estética sea la de una españolada exótica, dominada por los tópicos andaluces encarnados en una amalgama de personajes tan pintorescos como bandoleros, toreros o flamencas.

Volantes y sombreros cordobeses adornan a los intérpretes del ballet ‘Jota aragonesa’. Cuando se estrena en Riga, en 1930, el vestuario, del que se conservan 19 figurines, funde el art déco con una amalgama del imaginario de ‘lo español’ en el extranjero, considerado exótico y dominado por los estereotipos andaluces. La imagen de Aragón en el extranjero se confunde con lo flamenco, pero se asocia a la jota y a los Pirineos, que parecen asomar en un telón de fondo.

IMAGEN: Autor desconocido / Rakstniecības un mūzikas muzejs, Riga (cortesía)

No se conserva la notación coreográfica, pero sabemos que los movimientos incluían tanto estilizados pasos de jota como de otras danzas españolas. Una inspiración que el coreógrafo y bailarín ruso Mijaíl Fokin, que estrenó este ballet, con música de Glinka, el 29 de enero de 1916 en San Petersburgo (rebautizada como Petrogrado), recogió tras haber viajado durante tres meses por el centro y el sur de España. ‘Jota aragonesa’ se reestrenó en la Ópera Nacional de Letonia el 6 de noviembre de 1930, interpretada por 36 bailarines que lucían el vestuario diseñado por Ludolfs Liberts, máximo exponente del art déco en Letonia.

Poco después, Preciado empezó el máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte en Unizar y continuó profundizando hasta componer una visión general que rescata del olvido el peso específico de la jota aragonesa en la historia del ballet. "Lo que más sorprende es el número de ballets que han sido inspirados por la jota", resalta. Hasta el momento "he podido recopilar más de 50 ballets –probablemente serían cientos–, que se han estrenado en París, en Nueva York, en Londres, en Copenhague, en San Petersburgo, en Riga... No es algo anecdótico, ha habido patrones que se han seguido a lo largo de la historia", constata. Acaba de publicar en la editorial Rolde de Estudios Aragoneses ‘Breve historia de la jota aragonesa en el ballet’, una primera aproximación a cómo nos han visto fuera de España a través de la danza.

Paso a paso

El rastro puede seguirse en los programas, para ver que la gran mayoría de las producciones de temática hispana estrenadas a lo largo de los siglos XIX y XX culminan, por todo lo alto, con una jota aragonesa.

Prácticamente todos los grandes bailarines y coreógrafos, desde August Bournonville a Marius Petipa, Mijaíl Fokin, Léonide Massine o George Balanchine, incluyeron alguna jota aragonesa en su repertorio. "Es una fuente de inspiración muy importante", destaca. Una inspiración cuyos mensajes han ido evolucionando: desde verla como una danza exótica, como todo lo español, en el romanticismo, a su impronta en el ballet clásico, su enérgica presencia en los ballets rusos o como herramienta propagandística de la diplomacia cultural soviética durante la Guerra Fría.

El niño de la guerra, exiliado en la antigua Unión Soviética, Gerardo de Viana, apodado Vladimiro, se forma en el Bolshoi y llama a su primer ballet ‘Las fiestas de Zaragoza’. Su gran éxito coreográfico, ‘Miniaturas españolas’ (1967), dedica cuadros a las danzas de Andalucía, el País Vasco, Mallorca y Aragón, con indumentaria más acorde.

El investigador, graduado en Artes (Danza) por la Universidad de Middlesex (Londres), siente que está reconstruyendo un puzle, cuya primera pieza, "la primera vez que he podido localizar que se bailó una jota aragonesa en un ballet", data del año 1838. Era un pequeño divertimento de un ballet que se llamaba ‘El carnaval de Venecia’, de Louis Milon. El escenario: París, capital cultural durante el siglo XIX y foco emisor de buena parte de los estereotipos hispanos. La prensa francesa elogió el nervio y vivacidad con que Nathalie Fitzjames ejecutaba la jota, desatando los aplausos del público parisino.

Desde la capital francesa, la jota aragonesa se internacionaliza, expandiéndose al resto de los centros del ballet romántico, principalmente Londres y Copenhague. Presente también en el clasicismo de San Petersburgo y Moscú, llegará a Nueva York de la mano de los Ballets Russes del empresario Sergei Diaghilev.

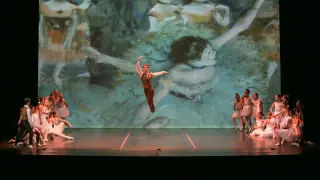

Este ballet finaliza con una jota aragonesa y refleja la fascinación por ‘lo español’ del empresario Sergei Diaghilev, que monta un viaje por España, con parada en Zaragoza, para conocer las ‘danzas campesinas autóctonas’. En el grupo viajero están Manuel de Falla y el coreógrafo Léonide Massine, que bebe de la fuente original antes de crear. Figurinismo y escenografía son de Picasso. IMAGEN: Alba Muriel / Compañía Nacional de Danza (2019)

‘Paquita’, un ballet inspirado en los Sitios

Entre los enigmas que le salen al paso está el porqué algunos de aquellos ballets, como ‘Jota aragonesa’ o ‘La Maladetta’, se dejaron de representar y otros, como ‘Paquita’, inspirado por los Sitios de Zaragoza, han atravesado el tiempo, desde el siglo XIX hasta el XXI. "Ha llegado a convertirse en uno de los ballets más importantes del repertorio de la danza clásica en todo el mundo, junto a ‘Don Quijote’, el ‘Cascanueces’ o ‘El lago de los cisnes’". Como toda obra de danza, evoluciona, y en este caso, sobre la versión original de la coreografía de ‘Paquita’ que firma Joseph Mazilier perdura la puesta en escena de Marius Petipa, "que se valió de numerosos movimientos de jota estilizados en el ‘grand pas clasique’".

El valle de los toros, a las afueras de la Zaragoza ocupada por las tropas napoleónicas, es el pintoresco escenario del primer acto de ‘Paquita’, que se estrena en París el 1 de abril de 1846. Los protagonistas: la joven gitana Paquita, enamorada del oficial francés Lucien d’Hervilly. El investigador Gonzalo Preciado halla un hilo conductor que la une con ‘La Saragossa’ y ‘Maritana’, briosamente danzadas por la bailarina Lola Montes por medio mundo, y se pregunta "si todas estas coreografías estarían reinterpretando el coraje y la valentía con que un pueblo, incluidas sus mujeres, defendieron la capital aragonesa durante los Sitios". Aunque sobre los escenarios parisinos, para ensalzar la victoria francesa, ‘Paquita’, convertida en herramienta propagandística, se llamó también ‘Empire’. Las litografías de Alexandre Lacauchie (1846) reflejan el vestuario de esta visión romántica de Aragón.

Un sueño

Aquel niño que empezó a bailar con 7 años, por consejo médico para tratar sus pies planos, no se cansa hoy de bucear en museos y bibliotecas de Riga, París o la Universidad de Harvard. Mientras profundiza en su tesis doctoral, bajo la dirección de Jesús Pedro Lorente e Idoia Murga, sueña con que, un día, puedan recuperarse sobre un escenario al menos algunos de los movimientos del ballet ‘Jota aragonesa’, de Fokin, el caso que realmente le fascina. Falta la notación coreográfica, pero "ahí está mi tesón aragonés y valiosas fuentes".