Picasso, el reproductor de arte

Un verano en Holanda (2)

Su estilo nace únicamente del instinto, no atiende a conveniencia alguna. Camina hacia algún lugar que desconoce, pero le resulta indiferente su destino porque lo importante es el camino.

Abril de 1904, con 23 años Picasso se ha mudado definitivamente a París y reside en el Bateau Lavoir, un edificio destartalado en lo alto de Montmartre, residencia de bohemios y artistas sin recursos. Según cuenta Cabanne, el mobiliario se compone de un catre, una silla de anea, algunos caballetes, un baúl, una mesa, una palangana de barro amarillo, una pequeña estufa de hierro, una toalla y un jabón de tajo. También vivían allí los pintores Ramón Sunyer y Ricardo Canals, quien se había casado con la romana Benedetta Bianco, modelo de Edgar Degas.

Pese a que han pasado tres años desde el suicidio de su amigo Casagemas, Picasso sigue sumido en el pesimismo de la etapa azul. Pinta a los indigentes que ve por las calles en tonos azules y grises. Estos cuadros y dibujos, que no tenían salida comercial, le valieron la ruptura con quien había sido su marchante, Pedro Manach. Pero Picasso sigue adelante, pinta de noche ataviado con un mono azul de mecánico. De vuelta de los cabarets, sus amigos acuden a verle de madrugada y lo encuentran trabajando a la luz de una vela, con el pincel en una mano y un quinqué en la otra. Su estilo nace únicamente del instinto, no atiende a conveniencia alguna. Camina hacia algún lugar que desconoce, pero le resulta indiferente su destino porque lo importante es el camino. Se divierte pintando. Interiormente –porque no lo verbaliza jamás- tiene una fe ciega en el triunfo final.

En 1905, desde que Fernande Olivier se muda a vivir con él disminuyen las francachelas, las noches de parranda, la vida desordenada… Se ha ido aburguesando, pese a sus constantes problemas económicos que, según Patrick O´Brien, le privan de comer algunos días. Pasa las horas haciendo el amor con Fernande, retratándola. Su pintura va mutando del azul al rosa. Comienza a dibujar personajes del circo: saltimbanquis, pierrots, trapecistas, payasos; quienes, al igual que él, se encuentran en la indigencia y tratan de sobrevivir ejerciendo su vocación del modo más precario. Todos se ven obligados a sonreír en la miseria. Picasso los observa en el circo Medrano de Montmartre y desea retratar ese drama que comparte con ellos. El color rosa de los cuadros simboliza la melancolía, frente al tétrico azul de la etapa anterior.

En este estado de cosas, resulta comprensible que aquel verano de 1905 Picasso aceptara la invitación del periodista holandés Tom Schilperoort, quien le propuso pasar el verano en Holanda. Ambos fueron presentados por otro pintor holandés, Kees Van Dongen, residente en el Bateau Lavoir, y se hicieron amigos de inmediato. Schilperoort trabajaba para un periódico de Rotterdam como corresponsal en París de cultura, sociedad y deportes. Estaba deseando volver a casa para reencontrarse con su novia, Nelly. Para ello había alquilado una casa en Schoorl, localidad costera situada a los pies de unas gigantescas dunas que se extienden durante cinco kilómetros hasta llegar al mar del Norte.

Me meto en Google y busco fotos de Schoorl. Aparecen terrazas, anuncios de inmobiliarias, bañistas… pero también paisajes dunares vírgenes, que me permiten imaginar cómo podía ser aquel lugar hace ahora un siglo: praderas, montañas de arena, matorrales ocres y amarillentos, hileras de árboles en lontananza, casitas con flores en las ventanas y tejados piramidales de paja.

Picasso ha llegado a una de esas casas. Deja su maleta en el suelo y golpea la puerta de madera con los nudillos. Unos segundos más tarde abre Nelly. Al fondo de la imagen crepita el fuego en la chimenea atizado por Tom.

Nelly le indica su cuarto, una espléndida habitación el doble de grande que la de Bateau Lavoir. Allí, sobre la cama, el malagueño abre su bolsa de tela y saca las pinturas, también unos pinceles de madera que ha tenido que partir por la mitad puesto que no cabían en la bolsa. Mientras escucha a Tom y Nelly reír con lujuria en el piso de abajo, él se pone frente a la ventana y comienza a dibujar la enorme duna que emerge sobre los geranios tras el cristal. Las nubes han cubierto el sol y todo se ha tornado ceniciento azulado. Sobre la encimera de la cocina hay un gigantesco queso rojo y otro amarillo, que van horadándose cada día sin saber quién se los come.

Resulta curioso que Schilperoort, deseoso de pasar el verano con su novia, haya invitado a un español extravagante a quien acaba de conocer a pasar con ellos las vacaciones. Imaginará el lector que el personaje no puede ser del todo normal y, en efecto, no lo es. El nuevo amigo de Picasso acaba de heredar 10.000 francos, que ha venido gastando compulsivamente en París. Según el biógrafo Richardson, Schilperoort es un tipo salvaje, autodestructivo, desequilibrado y lo suficientemente generoso como para invitar a copas a cualquiera al poco de conocerlo. En el fondo, se parece al malogrado Carlos Casagemas.

Los hombres de Schoorl lucen altos sombreros de paja. Las mujeres visten cofias blancas, corpiños de manga corta, voluminosas faldas, zuecos de madera y recorren la pradera con cestas en las manos. Son por lo general rollizas, probablemente debido a los lácteos y a la mantequilla en las comidas.

Las nubes cubren el sol y lo descubren de nuevo, el tiempo se nubla y se aclara. Schilperoort resulta ser un bromista siniestro. Ha sustituido el llamador de la puerta por un hueso humano, y cuando llama el cartero salta desde la ventana lanzando aullidos para asustarle. Se ha dejado crecer las uñas y se dedica a esconderse detrás de las puertas y a saltar con las manos como zarpas, simulando ser un vampiro cuando pasan Nelly o Picasso. A continuación, ríe y se disculpa invitándoles a un vaso de ginebra o de vodka. En la cocina, junto a los quesos, reposan botellas sin etiqueta, todas ellas de bebidas blancas que se iluminan o se nublan al igual que la campiña.

Picasso no puede soportarlo más y se marcha a la pensión del pueblo con la excusa de concentrarse en su trabajo. Desea –según le cuenta a Schilperoort- retratar desnuda a una de esas jóvenes rollizas que ve por los caminos cuando sale a dibujar. Su amigo holandés le responde que sí, que no se preocupe, él le financiará con gusto la pensión y encontrará a la joven indicada… Nelly ha comenzado a hartarse también de ese español de pelo moreno, bajito y obsesivo que pasa día y noche pintando, como si le fuera la vida en ello, siempre que no está en la café De Roode Leeuw.

Probablemente gracias a la herencia de su vampírico amigo, Picasso pintará su obra maestra del viaje, el cartón al óleo y a la tiza llamado “La bella holandesa”, que nos muestra a una lugareña desnuda con los brazos entrelazados. Se ha quitado la ropa, pero no así la cofia blanca, que sigue sobre su cabeza y le da originalidad al retrato. Las carnes rosas resaltan, iluminan la imagen sobre un fondo ocre. El rostro de la joven es de gran belleza: la nariz perfecta, los ojos rasgados, las cejas perfiladas. Sobre los brazos cruzados dos grandes senos. Hay en ella algo vacuno: en su calma, en su inmovilidad.

Se cuenta, aunque no ha podido constatarse, que la modelo fue una tal Diewertje de Geus, trabajadora de la pensión que un vecino describió de este modo: “una joven aventurera a la que le gusta vestirse de chico…”

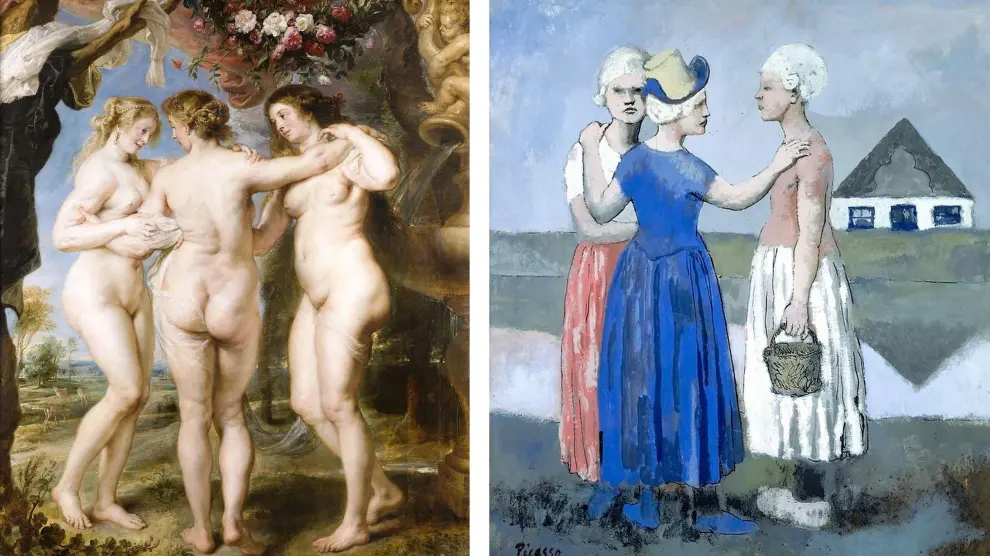

Del modo más voluntarista la crítica ha querido ver en este cuadro, y en otro que comentaré a continuación titulado: “Las tres holandesas” la influencia de Rubens, pero semejante opinión parece más bien una broma urdida por el propio Picasso, quien jamás interpretaba sus cuadros; sabia decisión por su parte, ya que el misterio en la pintura es mucho más fecundo e interesante que su explicación.

¿Por qué Rubens? ¿Porque pertenecía a la escuela flamenca y pintaba mujeres rollizas? Para terminar de escribir este capítulo entro nuevamente en Google, descargo el cuadro de “Las tres holandesas” y el cuadro de Rubens “Las tres gracias”, con el cual el primero ha sido comparado, y los observo uno junto al otro. ¿Guardarán relación? –me pregunto.

Las tres Gracias eran las hijas de Zeus, diosas del Olimpo que encarnaban la belleza, el júbilo y la abundancia. Las tres holandesas de Picasso, en cambio, son tres lugareñas de Schoorl que, probablemente, hablan del precio de la mantequilla.

Comprobará el lector que no hay ninguna relación entre el cuadro de Rubens y el de Picasso, más allá del detalle de los brazos de la chica de azul, cuyas manos se posan sobre sus compañeras, al igual que los de la Gracia que en el cuadro de Rubens se muestra de espaldas.

Lo anterior es una mera sugerencia, un parecido que puede ser fruto de la casualidad, pero en la mente del observador parece relacionar ambas obras del modo más irónico: las deidades frente a las aldeanas; lo sublime frente a lo mundano; lo ideal versus lo material; el esplendor de Rubens, pintor de Reyes, frente al español sin recursos alojado por un holandés tarado en una pensión de pueblo. Al fondo de la imagen se divisa, cual postal turística, una casa típica con el tejado piramidal y la pradera surcada por lo que parece una duna de color beis. Lo mejor del cuadro es, por tanto, ese arte de la sugerencia abierta a múltiples interpretaciones, la cual se nutría del silencio del artista.

Picasso solo estuvo en Holanda el mes de junio. En julio volvió a París, donde Fernande Olivier lo aguardaba celosa. Para irritarlo había accedido a posar para Kees Van Dongen, el pintor holandés que había presentado a su novio y a Schilperoort. Además de Fernande, aguardaba a Picasso en el Bateau Lavoir, una vez más, la penuria de la vida cotidiana. No es casualidad que date de ese otoño una tela de gran formato considerada la obra maestra del periodo rosa: “La familia de saltimbanquis”. En ella el pintor nos muestra a un grupo circense de arlequines, payasos y bailarinas. Lo más significativo de la troupe, además de los ojos ennegrecidos de varios protagonistas, es el hecho de que se encuentren en pie en medio de una estepa yerma, casi un desierto sin signos de vida. La crítica –y en particular el poeta Rainer María Rilke, amante del cuadro- han subrayado el valor metafórico de la obra, símbolo de la soledad del artista. El artista es un ser singular, y por eso se siente solo frente al conjunto de la sociedad y frente a quienes lo rodean. ¿Será por esto último que cada una de las figuras mira en una dirección?

La soledad que encarna “La familia de saltimbanquis” no solo es frente a su propio entorno, sino que es también social. Cuando el artista quiere seguir su vocación y desarrollar su arte sin aceptar otros trabajos que le den de comer, de buenas a primeras se encuentra con la indigencia. Hasta que no sea reconocido morará en el desierto, y a ese yermo solo lo acompañarán su pareja y sus amigos, en el caso de Picasso: Fernande Olivier, Apollinaire, Sunyer, Canals, Pallarés, Hugué, Pitxot… O la mujer sobre la que escribiré en el capítulo 3, que se titulará “Los orígenes”. Me refiero a la escritora, diletante y coleccionista de arte Gertrude Stein.