HISTORIA

Al verdugo de Zaragoza le fallaban las piernas

El aragonés José González Irigoyen falleció en 1896, después de 56 años de servicio y haber ejecutado a 192 reos, según recoge el historiador Salvador García Jiménez en un estudio sobre ejecutores célebres de España en los siglos XIX y XX.

A mediados de julio de 1896 la mayoría de los periódicos españoles publicó en portada una noticia breve: "En Zaragoza ha fallecido el ejecutor de sentencias de aquella Audiencia, José González Irigoyen, de ochenta y cuatro años de edad, casado y con dos hijos. Llevaba 'de servicio' cincuenta y seis años y había ejecutado 192 reos". El verdugo de Zaragoza fue muy famoso en la España de entresiglos, y competía con los de Barcelona y Madrid por ver quién era el mejor en su profesión. Se creía superior a ellos: "Los demás son camamilas" (flores de manzanilla), sentenciaba, y con eso quería despreciarlos por melindrosos. Pero la realidad era bien distinta. A finales del siglo XIX, el verdugo de Zaragoza era un anciano con algún que otro achaque, y las crónicas cuentan que incluso tenía muchos problemas para subir al patíbulo. Así, había días en que al reo le fallaban las piernas? y al verdugo también, aunque por distintos motivos. José González Irigoyen mataba mal, y si había algo imperdonable para sus compañeros de profesión era tardar más de lo necesario en mandar al otro mundo a un reo. En aquella España que se juntaba para ver una ejecución con el mismo entusiasmo con que se iba a los toros, los verdugos eran muy perfeccionistas: algunos hasta introducían mejoras en el garrote para intentar evitar que el reo muriera con la lengua fuera porque lo consideraban poco estético.

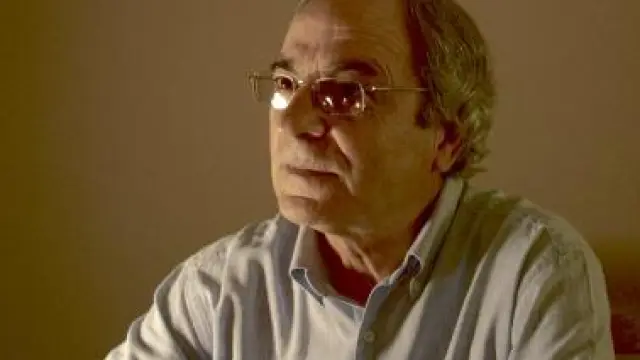

De González Irigoyen, y de muchos otros 'colegas' más, se habla en el libro 'No matarás. Célebres verdugos españoles', en el que Salvador García Jiménez recorre la apasionante, dolorosa y a ratos increíble biografía de los más famosos ejecutores de hace más de un siglo. Y el de Zaragoza ocupa un buen espacio en esta obra tan documentada como morbosa.

"Se ha escrito mucho sobre los verdugos en época de Franco -subraya García Jiménez-, pero yo he detenido mi trabajo en los años 20 porque he querido centrarme en los 'decanos' de la ejecución. Los verdugos de la época de Franco eran otra cosa, y ellos sí que están muy estudiados".

Partiendo de informaciones y reportajes que ha localizado en hemerotecas, y cruzando datos con documentos de archivos y audiencias, el investigador ha tejido un tapiz con el panorama de una profesión maldita e incomprendida.

"Todo el mundo les daba la espalda, y algunos incluso acababan cambiándose de nombre. Se dieron casos llamativos, como el de un verdugo que estaba comiendo en una fonda y fue reconocido. Al irse, arrojaron a la basura toda la vajilla que había utilizado -relata el autor-. Al verdugo de Barcelona le ocurrió también algo tremendo. Tenía una hija de 20 años cuyo novio estudiaba Medicina. Cuando este se enteró de la profesión de su futuro suegro abandonó a la chica y esta, desesperada, se suicidó. El verdugo, atravesado por el dolor, también intentó quitarse la vida, pero se lo impidieron y acabó continuando con su profesión".

¿Quiénes formaban parte de ese colectivo? "Había médicos, carpinteros, ayudantes de otros verdugos, antiguos soldados, abogados? En Barcelona, para cubrir una vacante, llegaron a presentarse doscientas instancias. Pero normalmente entraban por 'enchufe'. A veces, incluso, los padres enseñaban a sus hijos, como ocurrió con González Irigoyen, el verdugo de Zaragoza, que recordaba haber ayudado a su padre en algunas labores ya a los 9 años. Cada Audiencia Territorial tenía su verdugo, así que eran 12, más los de Cuba y Barcelona. Y entre ellos se repartían el territorio español: el de Barcelona, por ejemplo, también asistía a los reos de Palma; y el de Sevilla tenía que ir a Canarias. En ocasiones en las que se ejecutaba a cuatro o cinco reos simultáneamente, era frecuente que participaran verdugos de varias Audiencias". Cobraban poco pero tenían sueldo fijo y dietas. Odiaban los indultos porque, si llegaban en el último momento, tenían que regresar a casa sin cobrar 'el desplazamiento'.

Las ejecuciones solían tener un patrón fijo: generalmente, el preso se trasladaba en carro o mula al lugar donde había cometido el delito por el que se le condenaba. Se le encarcelaba durante 24 horas, a lo que se denominaba 'estar en capilla' y, en ese tiempo, el verdugo debía estar lo más cerca posible de él, a menudo en una celda contigua. Tenía que ir a vestirle la hopa, una túnica negra, y pedirle perdón. Se le daba a elegir la última comida, y luego se iba en procesión hasta el patíbulo, con sacerdotes, cofradías encapuchadas? a veces hasta banda militar. "Generalmente se ejecutaba a las siete u ocho de la mañana, con el primer canto de los pájaros. Si, una vez en el patíbulo, el preso pedía hablar, se le concedía esa gracia. Pero no era lo habitual, porque lo normal es que el preso llegara muerto de miedo. Se conoce el caso de una mujer a la que el pelo se le volvió blanco durante su última noche, y el de un reo que estaba tan inmovilizado por el terror que hubo que trasladarlo al patíbulo en la silla en que estaba sentado. Luego, y esto apenas se sabe, se dejaba el cadáver del reo en el patíbulo durante seis u ocho horas, hasta que el verdugo lo entregaba a una cofradía y lo llevaban a enterrar". También había quien intentaba beber sangre del ejecutado porque, se creía, aliviaba la tuberculosis.

"Es macabro, pero esto es lo que es la pena de muerte. Hay mucho de cartón piedra en lo que se ha contado acerca de las ejecuciones, mucha literatura y mucha mentira -concluye García Jiménez-. La realidad era más dura. Y no hay que buscarla en las obras literarias, sino en las crónicas periodísticas. Hay noticias escritas de tal manera que te parece escuchar el crujido de los huesos del cuello cuando el garrote entraba en acción.