El difícil suicidio de Juan de Amézaga

Fue en Zaragoza. El tipo apareció muerto en la cárcel, donde estaba encerrado a la espera de ejecución. Era un personaje de alguna relevancia, por lo que no fue encerrado en un oscuro calabozo. No es que lo tuvieran como a los sediciosos en Lladoners, pero le habían consentido un cierto confort, porque siempre ha habido clases. Disponía de cubiertos de plata, cuatro vasos, una jarra y tres botellas, un servicio de vajilla fina y una chocolatera de hojalata. Descansaba en una cama con dos colchones, dos sábanas, dos almohadas, una colcha de algodón y una manta, se alumbraba con un velón, se calentaba con un brasero, se arreglaba y afeitaba con una bacía, una palangana y un espejo, tenía una navaja de unos 12 centímetros, guardaba sus cosas en un cofre y disfrutaba de una silla, que en prisión no es nadería.

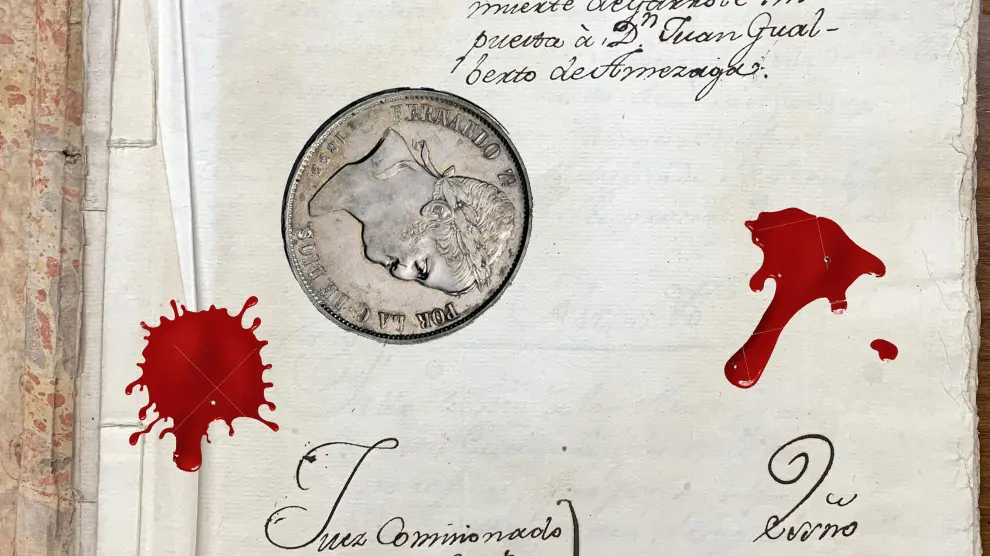

Estaba procesado por una supuesta estafa millonaria en la que se habría atrevido a falsificar la firma del rey y las de sus dos hermanos, para conseguir así una cantidad millonaria de dinero. El quid estaba en determinar si las firmas eran auténticas u obra de este hombre, que había gozado largo tiempo de la confianza regia. En condiciones procesales que no tenían nada de garantistas y con intervención de juzgadores cuya independencia era más que improbable, fue condenado a muerte.

En esos años, la ejecución de la máxima pena se había suavizado un tanto (en teoría; porque había verdugos imperitos y el remedio resultaba peor que la enfermedad: aún en 1959, el asesino múltiple José Jarabo pasó en el garrote ¡veinte minutos! y murió asfixiado). Cuando la pena de muerte por ahorcamiento pareció en exceso cruel, se fue abriendo camino el garrote, una argolla que ceñía el cuello y en la que una gruesa punta, accionada por torsión, quebraba el cuello del condenado. En 1832, la supresión de la horca fue oficial. Se fijaron tres niveles de aplicación del nuevo método: ‘garrote’ a personas de estado llano; ‘garrote vil’ para delitos infamantes; y ‘garrote noble’ para hijosdalgo. Tal iba a aplicarse al desdichado servidor de Fernando VII, y confidente suyo, don Juan Gualberto de Amézaga, un vizcaíno de Villaro nacido en 1768, preso en Zaragoza y que, el día de autos, yacía enfermo en cama. Era febrero del año 1817.

Un suicidio rarísimo

Pero no se le pudo dar garrote. Al ir a buscarlo, estaba ensangrentado y moribundo. Alguien "con pinzas le sacó de la sien derecha un cortaplumas, que tenía introducido, de siete dedos transversales de largo, incluso su cabo (...) y recogió una piedra gruesa como de dos libras y media, ensangrentada". O sea, que el infeliz, en apariencia, se había suicidado clavándose, repetidamente y a golpes de piedra, un cuchillo en la cabeza.

Pero el presunto suicida no estaba muerto. Intentaron salvarlo, sin lograrlo y unos frailes le dieron los últimos auxilios cristianos. Un cronista local, fisgón y bien informado (Faustino Casamayor), amplía detalles: "Se taladró la cabeza metiéndose en la sien derecha un agudo cortaplumas inglés que machacó fuertemente con una piedra hasta cinco veces, introduciéndolo todo con el cabo (mango) dentro de la cabeza". Ni el sepuku nipón exige tanto.

El descubridor de esta espantosa historia zaragozana comenta: "¿Es posible clavarse un cortaplumas de 12 cm en la sien derecha, golpeándolo uno mismo con una piedra de 850 gramos? ¿Puede soportarse el dolor producido con el primer golpe y aguantar el segundo y así hasta el quinto?". Incluso Galdós mencionó de pasada el truculento suceso en sus ‘Episodios’.

Amézaga lo sabía todo, pero que todo, todo, sobre los chanchullos y arterías de Fernando y sus hermanos, Carlos y Antonio, durante su larga estancia en Francia, sumisos a Bonaparte. Nunca se sabrá si el felón fue él o su regio amo. El rey dispuso su captura y muerte, si bien la sentencia la formuló un juez en Zaragoza. Ventajas del poder absoluto. Sin duda Fernando quiso la muerte de su exconfidente, pues eludió aplicarle medidas de gracia, como pago a los viejos tiempos y a sus trabajos sucios. El problema último con que se encontraron los funcionarios en Zaragoza no era chico: la orden de dar garrote a Amézaga, ya muerto, ¿había de cumplirse en sus despojos? Consultado el rey, magnánimamente indultó al cadáver.

El proceso duró tres años. El receloso Fernando lo siguió de cerca y exigió conocer el fallo antes de ser oficial. Por si acaso. ¿Qué fue Amézaga? ¿Traidor, agente doble, cómplice del rey tortuoso, su confidente, estafador, víctima...?

El caso se expone con mucha donosura en ‘Los enigmas de Valençay’, fino estudio de Carlos Franco de Espés (PUZ, 2019). Encontró esta documentación sobre el misterioso Amézaga y su insólito final en el Archivo Histórico de Zaragoza. Y ello ha dado origen a un libro que desborda la trágica anécdota e ilumina muy bien los años peor conocidos de la vida política de Fernando VII: los seis que pasó en Francia con sus hermanos, que se ven ahora con la nueva luz aplicada por este historiador zaragozano. Qué importantes son nuestros archivos.